東京に戻ってきて心から嬉しく思うことは、アートに接する機会に恵まれていることだ。展示が充実していることもさることながら、その空間も楽しめる。たまに一人で過ごす時間もまた空間とともに永遠を感じさせる。

竹橋の国立近代美術館に向かい終わり間近のピーター・ドイグ展を鑑賞。

とても充実した時間だった。

ピーター・ドイグという画家がどういう人物か全く予備知識もなく鑑賞したのだが、よくよく考えてみると”画家”という存在は稀有に等しくなってきた。現代美術のトレンドは三次元的な作品や

インスタレーションなどに偏りが生じている。我々がアートに没入した1980年代はパフォーマンスの時代。

その意味でこのピーター・ドイグは、頑なに絵画にこだわりを持ち、その作風もまた

印象派以来の過去の画家をも踏襲している。

ゴッホや

ゴーギャンのような世界。これは言葉を帰ると芸術分野の隙間産業のようでもある。

二次元の世界をおよそ3分割に切って、立体的な場面を作り出す。そしてこの作品などに見られる湖などに映し出される多重性。ここでは鏡像という言葉で解説されていたが、これこそ今我々が直面している世界を彷彿とさせるものだ。世界の覇権をめぐり対立する大国間のせめぎあいは、同じ鏡像の合わせ鏡のようだ。そして歴史もまたそれを物語る。

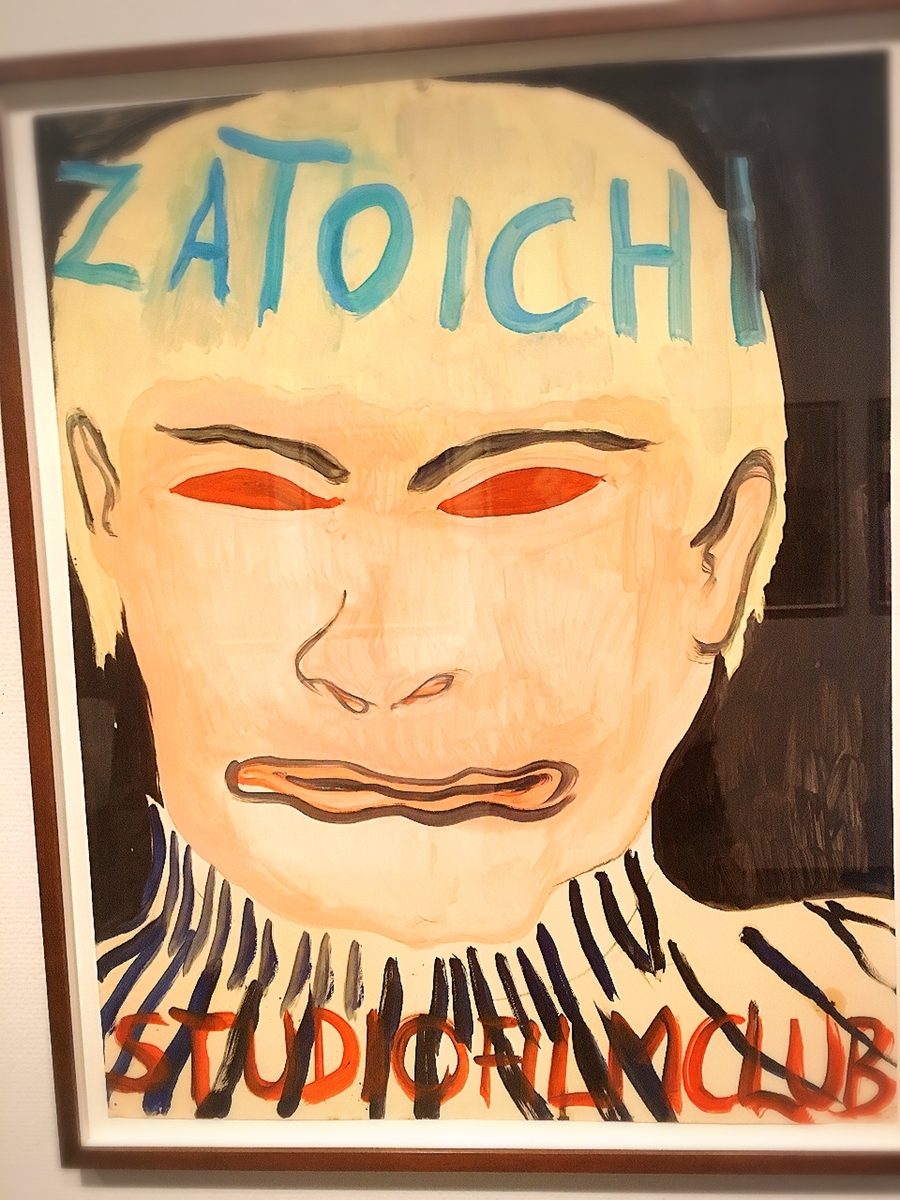

個人的にドイグを信頼させる要素とは、彼が好んで上映会をしていた映画にまつわるエピソードだ。毎週人を集めて上映会をやって、鑑賞後に大勢で歌い踊り語る。こうした映画の在り方もまた極めて魅力的だ。映画を映画館に代金を払って鑑賞して帰る、という有り体の短絡的な体験を超えて、大勢で映画を語り合うというコンセプトに魅力を感じさせる。

そしてまた、このひとが集うということへ挑戦してきたコロナに対しても、彼がどのように対峙するのか興味が募る。日本映画、特に

小津安二郎への造詣が深く、これもまた彼に対する魅力を増加させるものだ。

芸術もまた様々な意味で課題を突きつけられる中、ある種古典的なスタイルを堅持し続ける画家という存在を認識させる素晴らしい展示であった。鑑賞した時間以上に心に残る素晴らしい内容だったと思う。

(=^・^=)

★

にほんブログ村

にほんブログ村

★