ホモ・サピエンスの涙

時々言われることだが、映画を見ていてがっかりすることというと、ひとつは音楽だ。強引に音楽で見る側の感情を掻き立てるのは罪だろう。これは黒澤明がルーカスやスピルバーグに伝えたことだが、なかなか理解されなかったようで、大ヒットしたアベンジャーズなどのハリウッド映画は音楽がうるさすぎる。そしてくどいほどの説明調なセリフ。映画をただ純粋に見て感動する、という行為に慣れていないと、いつしか見る側もうるさい音楽が欲しくなる。毒されている。「ここでもっとドラマチックな音楽が欲しかったよねぇ。」などと言っているのを傍で聞いて、見る側の力の衰えもまた感じさせてくれる。

しかし音楽や音響が必然で使われるケースもまた美しい。例えばタルコフスキーの映画に使われるバッハなどは必然だし、ウディ・アレンの映画のジャズは延々と流れ続ける環境音楽のようだ。アンゲロプロスの映画もかなり音を控えめにしつつ、必然の中で効果的に音楽が使われる。そして悲しい場面に明るい曲を流したりするのもまた効果がある。黒澤明監督はコントラプンクトという効果を巧みに使っていた。『野良犬』とか『酔いどれ天使』はその教科書のようだ。『ようこそ映画音響の世界へ』でも丁寧に語られている世界だ。

アリ・アスターやイニャリトゥが敬愛するロイ・アンダーソンの新作が日本でも公開されたが、アンダーソン監督の映画にはほとんど音楽がない。静けさの中で絵画を見るような世界である。そしてひとつひとつの構図の中で小さなドラマが展開し、終わる。33の小さなドラマは、いずれもおかしく、いずれも悲しい。その背景に音楽は失せ、自然の音、雨音、風の音、街の喧騒、捕虜が足を引きずる音などが聞こえるだけだ。

これはもはや映画であり、映画ではない。一種の芸術(アート)だ。しかし現代美術のような実験的な現代美術の世界ではなく、やはり映画の文法を意識し、なおかつ科学技術を駆使したれっきとした映画総合芸術なのだ。この映画がいずれもセット撮影されたと聞いて驚く。固定されたカメラの中で人物が動き語る話。様々な背景がどんよりとしたモノクロに近い映像の中で展開する様は、そこはかとなく心地よい。

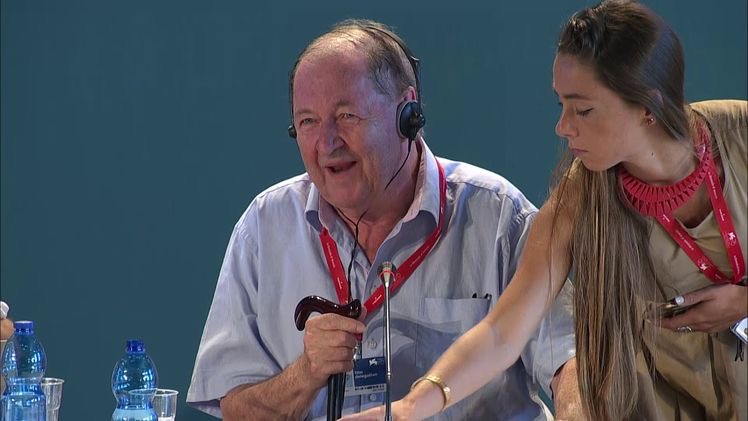

この時間が延々と続くことを期待してしまうような不思議な世界。しかしひとつひとつのドラマに意味を求めるのは無意味だ。若い男が部屋の中で女子に量子エネルギーについて説明し、最後に「君はジャガイモだったかもしれないし、トマトだったかもしれない。」というと、女性は「だったら私、トマトがいいわ。」と応じる。アンダーソン監督はこのシーンをいたく気に入っており、最後のセリフを映画のタイトルにしたかったとも述べている。

この映画にはなんの抑揚もなく、ハリウッド慣れした観客にとってはきっと苦痛でしかないだろう。しかしここに秘められた内実は、音やセリフの影響を受けず、自然そのものが描かれる。その自然とはヒト、すなわちホモ・サピエンスとしての自然であり、ヒトが織りなす自然をアンダーソン監督は見事に映し出している。精神的に病んでいるような人物が盛んに現れては去ってゆく。バスの中で泣き出す男。靴のかかとが壊れて裸足であるき出す女性。市場で妻を突然殴りだす夫。アル中の神父。

これらは現実なのだ。ホモ・サピエンスという現実。

アンダーソン監督の狙いは、見る側がくすくす笑いながらこの映画を見続ける遥か彼方にあるはずだ。人類という愚かな社会を風刺する作品群を、我々はあんぐりと感じ取るしかない。この優しくも辛辣なアンダーソンワールドを、自然に受け入れるしなかい。音楽もセリフもなく、ただ単に受け入れるのみだ。

★

★