ドーナツ経済 金融が支配した100年

第2章でラワーズ博士は全体を俯瞰します。

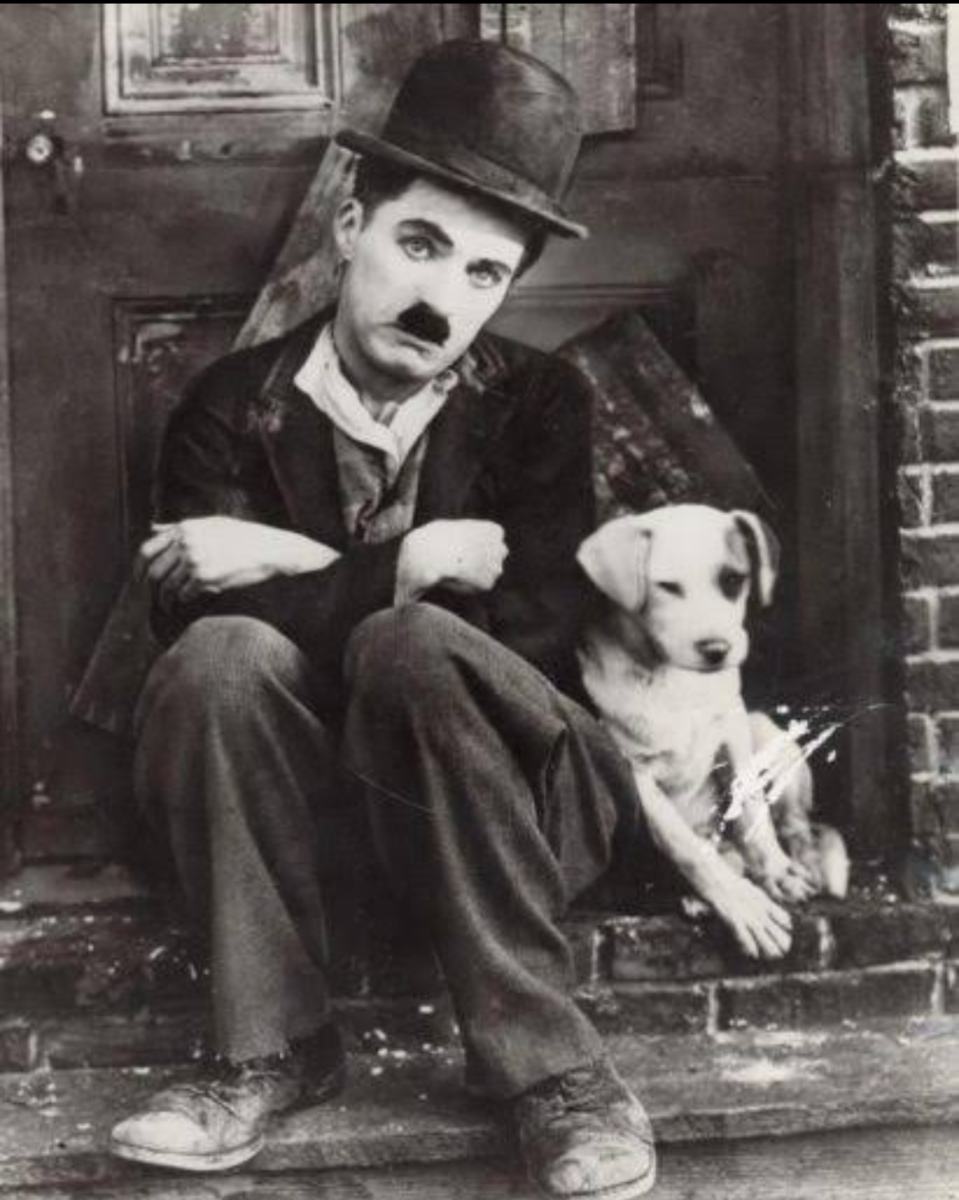

将来不安、家計支出減少、雇用減少(失業増加)、国全体の所得が減少しているデフレ、すなわちスパイラルの仕組みについて解説します。不況が不況を招くデフレスパイラル。ケインズは町にいる大量の失業者や浮浪者を見て「政府支出を増やす」という提案をします。有効需要政策ですね。チャップリンの映画なでよく見かける光景こそまさに大恐慌のあとの失業状態です。

そして第3章は、アダム・スミスの『道徳的感情論』から始まる人間性の形成について問題提起してゆきます。マーシャルは「人間の欲は無限だ。」と言いました。我々の日常も消費を促すおとり広告のオンパレードで、パソコンやスマホを見れば欲しい物がアルゴリズムで宣伝されている。エドワード・バーネイズの言葉を引用して「我々は見ず知らずの人たちによって、好み、心、考え方まで吹き込まれている。」と。

他人に作られた個人の欲望を捨てて、社会性にもっと目を向ける教育が必要だということですね。マイケル・サンデルが”正義”をかざそうとする例に時々でてくるインセンティブ。人は時としてインセンティブのために動こうとしますが、それは大きな間違いだと言っています。

子供に読書を薦めるため、本を読んだら2ドル、というルールを作ったら、子供たちはたくさん本を読み始めたそうです。ところがあとで読んだ本のことを聞くと、内容を全然覚えていない。

あるいは

託児所に遅刻する母親に罰金を課したら、遅刻が増加した。

など、あらゆるインセンティブの失敗事例が紹介されてゆきます。ところが、タイヤの無料交換を看板に掲げる店の事例は微笑ましいです。

「財布の中身が気になるなら、すぐに無料でタイヤを交換します。」という看板に誰も寄り付かなかったのに「環境問題が気になるならすぐに無料でタイヤを交換しましょう。」と表示したら行列ができた。

という話です。世界は常に競争も真っ只中です。しかし反面、心のどこかになにかの役に立ちたいとい心理もあるはずです。このあたりの思考を一気に変えてゆく必要の迫られている、というお話でした。

(=^・^=)

★

貼りました。みつけてみてくださいね。